【本記事は広告を含みます】

日本でもプロのアーティストユーザーが増えつつあるDAWのソフトウェア Studio One。この記事ではStudio One プロフェッショナル版に対する海外の評判、筆者が3年間使用した実感を踏まえた感想などをまとめています。現在購検をご検討中の方の参考になれば幸いです。

Contents

海外メディアのStudio One レビュー・評価内容

海外メディアでは主にこんな評価でした。

- 優れたパフォーマンス

- 楽譜作成機能、マスタリング専用モード、Melodyne連携など独自性の高い機能が豊富

- Logic Xのユニークなライバルとなる一流品のDAW

- 無償のマイナーアップデートで魅力な機能が搭載され続けている

こんな方にお勧めのDTMソフトです。

- 作曲からマスタリングまで行うDIYのDTMer

- 新しいアイデアを効率的に生み出したいクリエイター

- DTM初心者の方(安い・一般的なDAWと似てる)

なお、Studio One には、上位のプロフェッショナル版と、安価で低スペックのアーティスト版の2種類がありますが、この記事では、Studio One プロフェッショナルのみを紹介します。

Studio Oneを3年ほど実際に使ってみた感想

著者はおよそ3年ほどStudio Oneを使って音楽制作・DTM活動を行っています。個人的に気に入っている点は主に以下3点です。

- 使いやすくストレスのないスムーズな操作性

- マスタリング専用のプロジェクトビュー

- Melodyneとのシームレスで負荷の低い連携

海外記事の評価と大きく変わりません。筆者は、Studio Oneの特性を駆使してデジタル配信も行っています。現在の再生数は毎月平均約6,000回くらいです。

趣味の延長のような収入ですが、Studio Oneのおかげで打ち込み、録音だけでなくマスタリングまですべて自分で行うことが出来ています。

Ableton Liveとの比較

他のDAWと比べるとどういった評価なのでしょうか。著者は過去にAbeton Liveの使用経験がありますが、ユーザー投票数などで両者を比較したサイトがありました。ご覧の通りStudio Oneの方がお勧めという結果のようです。

『Studio One』は、すべてのコンポーネントが理解可能な方法で配置されており、すべての作業がドラッグアンドドロップで行える

引用:https://www.slant.co/versus/6424/6433/~ableton-live_vs_studio-one-4

自分も同意です。Ableton Liveよりも理解しやすく使いやすく感じています。何よりも安いうえに負荷が少ないのがとても最高です。

海外の記事ではStudio OneとLogicなどと比較する内容がいくつかありましたね。

楽譜編集やユニークなライブ・コントロール環境、その他多くの新機能により、PresonusのユニークなLogic対抗馬はさらなるレベルへと進化を遂げました。

引用:https://www.macworld.com/article/234617/studio-one-5-professional-revieww.html

DAWの世界が変わりつつある。何十年もの間、Pro Tools、Logic Pro、Abletonのようなメーカーが最高のDAWだと議論されてきた。しかし、過去10年の間に、手ごわい競争相手がこの挑戦に立ち上がった。その中で最も興味深いのは、おそらくPreSonusのStudio Oneだ。

Studio OneはPro ToolsやLogicと真剣に競合できるように作られている。また、思い切ってStudio Oneに切り替えた人が、それを気に入る傾向があることも興味深い。

引用:https://allthingsgear.com/presonus-studio-one-5-review/

Studio Oneは、Cubase、Logic、Pro Toolsといった主要プラットフォームからユーザーを奪おうという野望を持った、気鋭の小さなDAWとして登場してから10年が経ちました。

他のDAWは明確にフォーカスする機能や特性を持つのに対し、Studio Oneはすべての人にすべてのものを提供したいと考え、そうした機能を備えています。

最新バージョンでは、魅力を広げ、ワークフローを改善し、さらに前進させる大きなアップデートがされています。

引用:https://www.soundonsound.com/reviews/presonus-studio-one-5

この評判の通り、すべてのDTMerにすべての機能を提供されていることを筆者も実感しています。

Studio Oneとは

改めてStudi Oneの詳細をご紹介します。

Studio One は、PreSonus社が2009年にリリースしたデジタル・オーディオ・ワークステーション(DAW)です。ドラッグアンドドロップで全て作業できるなど、ワークフローをできる限りシンプルにすることを目的として開発され、打ち込み、録音、ミキシング、マスタリング全てが行えるうえ、動画ファイルもサポートしています。

他のDAWは明確にフォーカスする機能や特性を持つのに対し、Studio Oneはすべての人にすべてのものを提供したいと考え、そうした機能を備えています。

引用:https://www.soundonsound.com/reviews/presonus-studio-one-5

Studio Oneというソフトウェアを表現するキーワードは「シームレス」。プラグイン同志の連携、プロジェクトファイル同士の連携、そして他のプラグインやDAWとの連携などがスムーズにいくように設計されている点も高い評価を得ています。

Studio One の独自機能

ここからは自分の使用感も交えつつ、『Studio One』の持つ優れたポイントや独自機能を紹介していきます。

既に記載した、スムーズで無駄の少ない連携・インターフェースが何より大きな優れたポイントです。ドラッグ&ドロップで各画面や機能を使えたり、ピッチ補正を外部の優秀なソフトウェアと独自に連携していたりと、ストレスレスな制作環境を用意してくれています。

- プロジェクトページのマスタリング専用モード

- Melodyneによるオーディオ補正・編集作業をStudio One上で実行できる

- アイデアの高速化を実現するアレンジャー機能

- 実験場として使えるスクラッチパッド

- 少ない操作で簡単に作業ができるインスペクター画面

プロジェクトページのマスタリング専用モード

『Studio One』は、打ち込みや録音、ミックスをするソングエディターとは異なる『プロジェクト』という専用ページでのマスタリング作業が行えます。プロジェクトページには、複数のソングファイルをインポートできます。

インポートされたソングファイルは、プロジェクトページ上では2mixにレンダリングしたオーディオファイルとして扱われます。元のミックスを直したければ、プロジェクトページの画面上で直したいソングファイルをクリックすることで、すぐにソングモードに切り替わり、パラデータの編集が行えます。この切り替えがとても便利です。

アルバムとして複数の楽曲をまとめてリリースする場合、同じ音量、音圧、音色を持つことが望まれます。このプロジェクトページはアルバムリリースの際にとても重宝します。

Macworldのレビューでは、プロジェクトページだけでも価値があると書かれています。

Studio Oneは、Logicとほぼ同等の機能を備えています。プロジェクトページのマスタリング専用モードだけでもStudio Oneを購入する価値があります。

Studio Oneのプロジェクトページは、ミックスをアルバムの形にまとめ、全体としてマスタリングするためのものです。一度使ってみると今までのDAWにどうしてこの機能がなかったのか不思議に思うことでしょう。

私は、このプロジェクトページだけを目当てにStudio Oneを購入したユーザーを何人か知っています。

引用:https://www.macworld.com/article/234617/studio-one-5-professional-revieww.html

さらに、Studio Oneのバージョン5.5では、プロジェクトページにデジタルリリース専用のツールがいくつか搭載されました。

デジタル配信を想定したターゲットラウドネス設定

プロジェクトページのデジタルリリースウィンドウに、ラウドネスオプションが新たに追加されました。この機能を使うと、エクスポート時のラウドネスとトゥルーピークの目標値を設定が行えます。

Apple Music、Spotify、YouTubeなど、主要なストリーミングサービスに対応したプリセットが用意されており、ここから希望するプリセットを選択するだけで、Studio Oneが最適な値を設定してくれます。自分だけのラウドネス設定を作成して使用することも可能です。

値を設定するか、プリセットを選択すると、書き出し時にアルバムの各トラックが分析され、選択したサービスの基準に合うようにラウドネスとトゥルーピークが下げられます。これにより、アルバムの全曲に対して選択したプラットフォーム上で最適で一貫したラウドネスが設定されます。

デジタル配信用のマルチフォーマット書き出し

プロジェクトページのデジタルリリースウィンドウに、1回の操作で書き出し可能なオーディオフォーマットのリストが追加されました。各フォーマットはそれぞれの書き出し設定を記憶しているので、マスタリングしたアルバムを高解像度、24ビット/96kHzのWAVとAACで書き出して、同時にストリーミングすることができます。

Melodyneによるオーディオ補正・編集作業をStudio One上で実行できる

Studio Oneは、Celemony社のオーディオピッチ加工・補正ソフトMelodyneをワークフローに直接統合した業界初のDAWです。これは両社の共同開発の新技術によって実現されたもので、Studio Oneでしか実現できないものです。

Melodyneとは、オーディオ加工・修正ソフトです。プロの現場でもボーカルの音符別のピッチ修正・変更のために用いられていますね。また、タイムストレッチやメロディの再編集もできるため、リードボーカルの素材をもとにバッキングボーカルバージョンを作るなど、かなり多くの用途でも用いられています。

ハービー・ハンコック、ビョーク、コールドプレイ、ピーター・ガブリエルといったポップス界の大御所たちだけでなく、クラシック音楽界でも用いられるほど重要なソフトです。

他のDAWなど、通常このMelodyneを使用する場合、オーディオを編集する前にMelodyneを単独で立ち上げてファイルをインポートする必要があります。この方法だと各種の編集時間が長く煩雑になってしまいます。

ですがStudio One上でMelodyneを使用すると、それらの作業がすべて省略され、Melodyneで編集されたオーディオとオーディオトラックに出力された実際のオーディオがシームレスにStudio Oneの画面上で確認、操作が行えるというわわけです。

Presonusが掲げる「フロー型」モデルという哲学がここでも体感できます。

Studio One プロフェッショナル版は、Melodyne Essensialがセットとして付属されているため、Studio Oneを購入したらすぐにMelodyneを開いて使えます。

アイデアの高速化を実現するアレンジャー機能

現代の音楽は、DTMで作られたパターンのバリエーションの組み合わせで構成されているものが大半を占めています。Studio Oneのアレンジャー・トラック(アレンジャー機能)は、この作業を効率化してくれる便利な機能です。

アレンジャー・トラックの特徴は、時間的な一定の範囲を曲のセクションとして区切ることにあります。アレンジャー・トラックでどこからどこまでを区切るかを指定し、その時間範囲のセクションを別の場所に移動させたり、複製したりすることで、文字通り全体の曲のアレンジのパターンを簡単に試すことができます。

基本的な操作方法はとても簡単です。アレンジャー・トラックを表示させて、既に作成済みのセクション先頭から最後までをドラッグすると、Verse、Chorus、Bridgeといったデフォルト名(あとで変更可能)で、アレンジャー・セクションが作成されます。

一度作成されたアレンジャー・セクションは、ドラッグして位置を変えたり、コピーを作成したりすることができます。

左側のインスペクター・ビューでも、アレンジャー機能が閲覧できます。ここで縦に並んだアレンジャー・セクションの左端をクリックすると、カーソルがそこに移動するので、再生中にセクションをクリックすれば、その場で異なる順番で試聴することができます。こうした使い方もアイデア出しに便利です。

実験場として使えるスクラッチパッド

アレンジャー機能は、スクラッチパッドを使うことでより便利なものになります。

スクラッチパッドとは、メインのアレンジウィンドウの後ろ(右カラム)に配置される、メインとは別のテスト用のアレンジページといった位置づけの画面です。ユーザーはこのスクラッチパッド上で、メインで作業中のアレンジとは別のアイデアを検討したり、保存したりできます。

一般的なDAWの場合は、こうした作業の場所はユーザー側がなんとか工夫してメインのトラックの尺の後などのタイムライン上で確保して行いますよね。でもStudio Oneの場合はこのスクラッチパッドを使えば、そうした作業が非常に楽になり、進行中のメインのプロジェクトの誤操作の心配もなくなるというわけです。

スクラッチパッドで行った作業は、メインのアレンジには影響を与えません。メイン・ウィンドウとまったく同じように機能するので、別のアレンジを。スクラッチパッドを使えば、Studio Oneで作成したそれぞれの曲に無限のアレンジバリエーションを持たせることができます。

そしてスクラッチパッドはアレンジャー機能との相性がばっちりです。アレンジトラック上のあるセクションをスクラッチパッドにドラッグするだけで、それがスクラッチパッドにコピーされます。スクラッチパッド上でアレンジャー機能を駆使して様々な順番やアレンジを試し、気に入ったものをメインビューに戻す。こうした作業が基本的にマウス操作で行えます。

また、スクラッチパッドは、特定の1トラックだけを編集する作業場としても使えます。こうすることで他のトラックが作業の邪魔になることもなく、誤って削除するといったこともなくなります。

少ない操作で簡単に作業ができるインスペクター画面

ドラッグ、ドロップ、移動や並べ替えといった作業を、より少ないマウス操作で行うことができます。それがインスペクタ画面です。画面左上の(’i’)ボタンを押すと、すべてのアレンジトラックとスクラッチパッドのセクションを反映したリストが表示されます。

クリックしてドラッグすると、リスト内のすべてのセクションを完全に並べ替えたり、別の方法で積み重ねたりが行え、それがアレンジウインドウにすぐに反映されます。インスペクターを使えば、メインのアレンジメントからスクラッチパッドにセクションへの移動をより効率的に行えるというわけです。

以上がStudio Oneの主な優れたポイントです。

Studio Oneの優れたポイント2:随時追加される独自機能

バージョンアップでユニークな独自機能が追加され続けることもStuio Oneの評価が高い点です。著者がおもしろいと感じたものをいくつかピックアップしてみました。

- コードトラック機能

- 豊富な打ち込み方法に対応したパターンエディター

- AAFファイルのインポートとエクスポート

- 低いCPU負荷

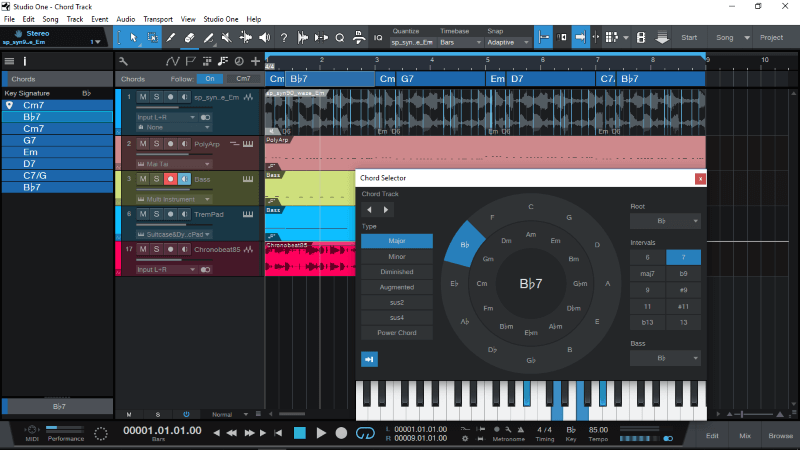

コードトラック機能

『コードトラック』は、MIDIデータだけでなくオーディオデータからもコード検出をしてくれる機能。本当に驚きました…。この機能は、Studio Oneを他のDAWよりも独創的で魅力的な価値を与えている要因の一つです。

使い方は簡単で、アレンジビューとタイムラインの間に表示されたコードトラック専用のビューに、アレンジビューに表示させたMIDIやオーディオファイルをそこにドラッグするだけ。すると、ファイルのコード進行・展開に従ったコードが認識されます。めちゃくちゃ簡単!

コード情報を表示するだけならば、他のDAWなどでも行えますが、Studio Oneは認識させたコードに既存ファイルを従わせることも可能。MIDIだけでなくオーディオファイルも変化させられます。

主な使い方

- コードがわからないオーディオファイルやMIDIファイルの確認

- MIDIファイルのコード展開の効率化

- 制作中の楽曲の別の可能性を探る際の手掛かりにする

ただし、オーディオトラックのコード変換はあまり期待しすぎないほうが良いです。あくまで大まかなアイデアを試すためのツールとしてとらえましょう。これ『Studio One』のマニュアルにも記載されています。

「コードトラックは非常に強力なツールですが、ある程度の人工的な加工を施さないとオーディオをピッチシフトできないという制限があります。コードトラックによって曲の実験やプロトタイプを完了させたら、新しいコード進行に合わせてオーディオを再録音しましょう。」

実際、ビートがないオーディオトラックを認識させた場合、コード認識の場所にズレが生じましたし、和音の数が少ない場合も正しく認識されるとは限りませんでした。

そして、コード変換はオーディオファイルをピッチ変換することになります。極端な変換を行うと明らかにヘンテコな響きになってしまいます。

コード検出・認識・返還はあくまでアイデアを生み出す際の参考情報とし、それをもとに録音し直しましょう。

また、本当にコードトラックを使いこなす場合は、コード理論をある程度身に付ける必要もありそうです。むしろコード理論を勉強する良い機会になるかもなと思ってます!

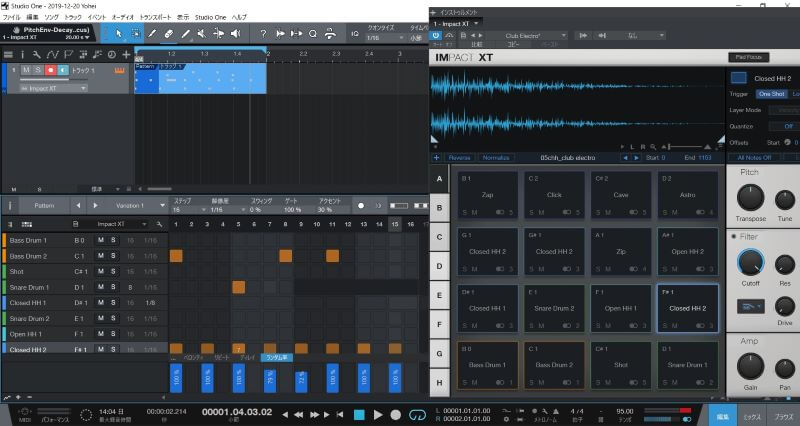

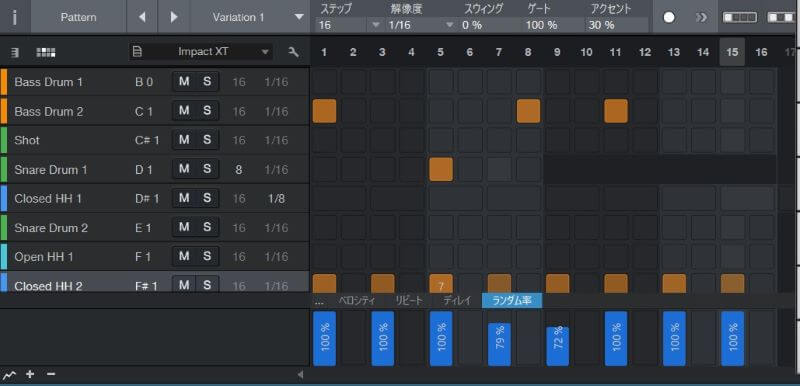

豊富な打ち込み方法に対応したパターンエディター

二つ目の大きな特徴は、ステップシーケンサー型の打ち込みが可能なパターンエディター。Roland 808や909、DTMではFL STUDIO的なシーケンス打ち込みへの切り替えができるようになりました。これもかなり便利!

特徴は、各トラックそれぞれに、小節と拍など異なる値を設定してループさせることができます。つまりキックドラムは8拍で2小節ループ、スネアは4拍で1小節ループ、ハイハットは16拍で4小節ループ…といった感じです。

これを応用すればポリリズムも簡単に作れますし、基本のリズムパターンの応用も簡単に生成してくれます。めちゃくちゃ効率的。

独自パラメータ『リピート』『ランダム率』『ディレイ』とは

MIDI打ち込みの代表的なパラメータといえばベロシティ。これは音の強弱を数値で一音ごとに設定できる機能ですね。『Studio One』は、そうした一般的なものに加えて独自のパラメータが存在します。

まず『リピート』パラメータ。記載したノートにピアノロールのような連打機能を与えられるもの。最大10まで設定できます。たとえば既に作り上げたリズムパターンに設定することで新しいパターンを作り出せたりします。

さらにおもしろいのが『ランダム率』パラメータ。記載したノートが再生される確率を1~100の値で設定できます。これにより、より人間的なリズムパターンのバリエーションが生まれ、予想外の強弱や展開を勝手につくることができるというもの。

そしてバージョン4.6からは『ディレイ』パラメータの設定も可能になりました。これはエフェクターのディレイではなく、そのノートが鳴るタイミングをパーセンテージで早めたり遅らせたりできるものです。いわゆるJ Dillaのようなモタついたビートを再現する際に役立ちそうですね。

これらのパラメータは、メロディなどにも使えます。なのでパターンモードでメロディを作って、適当に一部のノートにランダム率を設定すれば、勝手に音符の抜き差しが行われるので、自分が意図しない別パターンのメロディの生成が行えたりできちゃいます。

テクノロジーを用いるメリットは効率化。アイデア出しもこうやってどんどん効率化されていってるんですね。

リップル編集モード

バージョン4の目玉と評するメディアも見かけたのがこの「リップル編集」。タイムラインでオーディオファイルの切り貼りをした際、隣に位置するオーディオファイルが自動で移動して、オーディオファイル間の隙間を勝手に埋めてくれるというもの。

かなりシンプルな機能で、未使用の自分にはピンときませんが、音楽制作よりもポッドキャストなどのナレーションやインタビュー編集にはかなり重宝される機能のようですね。たしかに、無数に切り刻んで隙間を詰めなければいけないナレーションはこういったものがあったほうが良いのかもしれないですね。

AAFファイルのインポートとエクスポート

AAFファイルのインポート、エクスポートに対応。AAFファイルとは様々なソフトウェアにまたがって開くことのできるファイルの規格です。つまりたとえばPro Toolsなど他のDAWのファイルを『Studio One』にインポートすることができます。

Pro Toolsの他に、どのDAWがOKでどれがNGかという詳細は、調べたのですがなかなかまとまった情報はありませんでした。インポートできる環境が用意されていても、取り込むためのAAFファイルのエクスポートができないものあるようで。各ソフトウェアの今後のアップデート情報を要チェックというところですね。

CPU負荷が低い

まだ使い始めて間もないですが、これは自分でも体感しているところ。

海外メディアでは以下のような感想が載っていました。

68個のオーディオトラック(一部ステレオ、一部モノラルの合計84個のオーディオストリーム)、75個のプラグイン、16個のバスを含むプロジェクトの場合、Windowsタスクマネージャーでは、 1コアあたり平均10%のCPU使用率を示し、8つのコア全てでバランスが取れていた。テストしたPCのスペックは、3.5 GHz Intel i7-4770k CPUと16 GB RAMを搭載したPC Audio Labs Windows 7マシンだ。

https://www.gearslutz.com/board/reviews/1222308-presonus-studio-one-4-professional.html

ノートPCで作業する自分にとって、このCPU負荷が低い点はかなり大事な検討ポイントでした。

使用していないプラグインを自動停止させるプラグイン・ナップ機能

Studio One 5.4以降はCPU負荷を軽減する機能として「プラグイン・ナップ」が搭載されました。

プラグインは、オーディオを通過していないときでもCPUリソースを消費します。トラック数が多くプラグインも多い場合、動作を遅く感じたり、プラグインによってはCPUを圧迫し、エラーやドロップアウトが発生したりすることがあります。

「プラグイン・ナップ」は、オーディオを通過していないプラグインの処理を一時停止することで、全体的なCPUパフォーマンスを向上させるためのオプション機能です。各プラグインの状態は、パフォーマンスモニターで監視できます。

この「プラグイン・ナップ」を有効にすることで、多くのプラグインを実行できます。なお、5.5時点では「プラグイン・ナップ」はバーチャル・インストゥルメントには対応していません。

おまけ:Studio Oneの海外メディアの評価

最後に実際の海外メディアの評価も記載しておきますね。

長所

- 優れたパフォーマンス

- 楽譜作成、Melodyne ARAを含む豊富な機能

- プロジェクト(アルバム)マスタリングモジュールを統合

短所

- ツールや画面の構成要素の区別が悪く、目が混乱することがある

- カーソルを正確に移動させる必要がある小さなアイコン

評価

STUDIO ONEは、Logicとほぼ同等の機能を備えています。プロジェクト/アルバムマスタリングモジュールだけでも支払う価値がある。5から搭載された”Showページ”は、コンピュータの助けを借りてライブ演奏をする人たちの興味を引くだろう。インターフェイスの一部が情報過多になっているが、優れたDAWである。

引用:https://www.macworld.com/article/234617/studio-one-5-professional-revieww.html

PreSonus Studio One 5 レビュー

- デザイン – 8.5/10

- 機能 – 9.5/10

- 価値 – 9/10

- 総合 – 9.0/10

DAWの市場に変化が起き始めている。何十年もの間、Pro Tools、Logic Pro、Abletonのようなメーカーが最高のDAWの立場を支配しており、過去10年の間に、多くの競合がこの挑戦に立ち上がりました。その中で最も興味を惹かれる競合が、PreSonusのStudio Oneだろう。

引用:https://allthingsgear.com/presonus-studio-one-5-review/

Studio Oneは発売から10年でここまで進化した。バージョン5は成熟し安定しており、すでに優れたDAWにさらに優れたアップデートが施されています。

特長

- Notionをベースにした充実のスコアエディター

- バンドやパフォーマーが楽しめるショーページ

- クリップゲインエンベロープによる領域別ボリュームオートメーション

- ミキサーシーン、Auxチャンネル、独立したリッスンバスが素晴らしい

- 多くの細かな調整により、大規模なアップデートが実現

欠点

- ミキサーシーンのフィルター選択がもっとスマートであればよい

- 忙しないインターフェースに圧倒される

引用:https://www.musicradar.com/reviews/presonus-studio-one-5-professional

まとめ

Studio One Professicional について海外評価を踏まえ、自分の使用感も交えてご紹介しました。

海外メディアでは主にこんな評価でした。

- 優れたパフォーマンス

- 楽譜作成機能、- プロジェクト(アルバム)マスタリング専用モジュール、Melodyne連携など豊富で独自性の高い機能

- Logic Xのユニークなライバルとなる一流品のDAW

- 無償のマイナーアップデートで魅力な機能が搭載され続けている

こんな方にお勧めのDTMソフトです。

- 作曲からマスタリングまで行うDIYのDTMer

- 新しいアイデアを効率的に生み出したいクリエイター

- DTM初心者の方(安い・一般的なDAWと似てる)

筆者はStudio Oneを使ってDTM制作をして得た収入についても定期的にまとめています。まだまだお小遣い稼ぎレベルですが。

音楽制作・DTMに使用しているノートパソコンは、マウスコンピューターのDAIVです。

そして、音楽制作・DTM用ノートパソコンの比較記事はこちらから。

現在ご検討中の方のご参考になれば幸いです。